Juventude e Formação (1879–1913)

Paul Klee nasceu em 18 de dezembro de 1879, em Münchenbuchsee, perto de Berna, na Suíça. Filho de Hans Klee, professor de música alemão, e Ida Frick, uma cantora suíça, sua infância foi imersa em sons. Antes de empunhar um pincel, Klee afinava um violino. E essa origem musical nunca deixaria de ecoar em sua pintura: ele enxergava o mundo como uma composição visual, feita de pausas, acordes cromáticos e ritmos lineares.

Na juventude, ele dividia seu tempo entre a música e o desenho. Embora tenha se tornado um violinista habilidoso, sua inquietação criativa o levava a esboçar cenas fantásticas, criaturas deformadas e seres híbridos que escapavam da lógica clássica. Era como se, desde muito cedo, ele estivesse tentando criar sua própria gramática visual — uma que não dependesse da reprodução do visível, mas da construção de signos invisíveis.

O choque com o academicismo

Em 1898, aos 19 anos, muda-se para Munique, então centro cultural efervescente. Lá ingressa na Academia de Belas Artes, onde estuda com mestres renomados. Mas esse contato não foi inspirador. Klee achava o ambiente opressivo, a técnica acadêmica vazia, o naturalismo burguês sem alma. Em seus diários, ele expressa frustração com os professores e suas exigências: os exercícios de perspectiva, sombra e anatomia não respondiam ao que ele buscava — uma arte que revelasse algo essencial, simbólico e interior.

Ele se afasta do óleo e mergulha no desenho e na gravura. Produz imagens em preto e branco, com traços finos e formas planas. Suas figuras lembram marionetes ou personagens de contos populares. São híbridas, instáveis, como se feitas de traços arqueológicos ou alfabetos antigos.

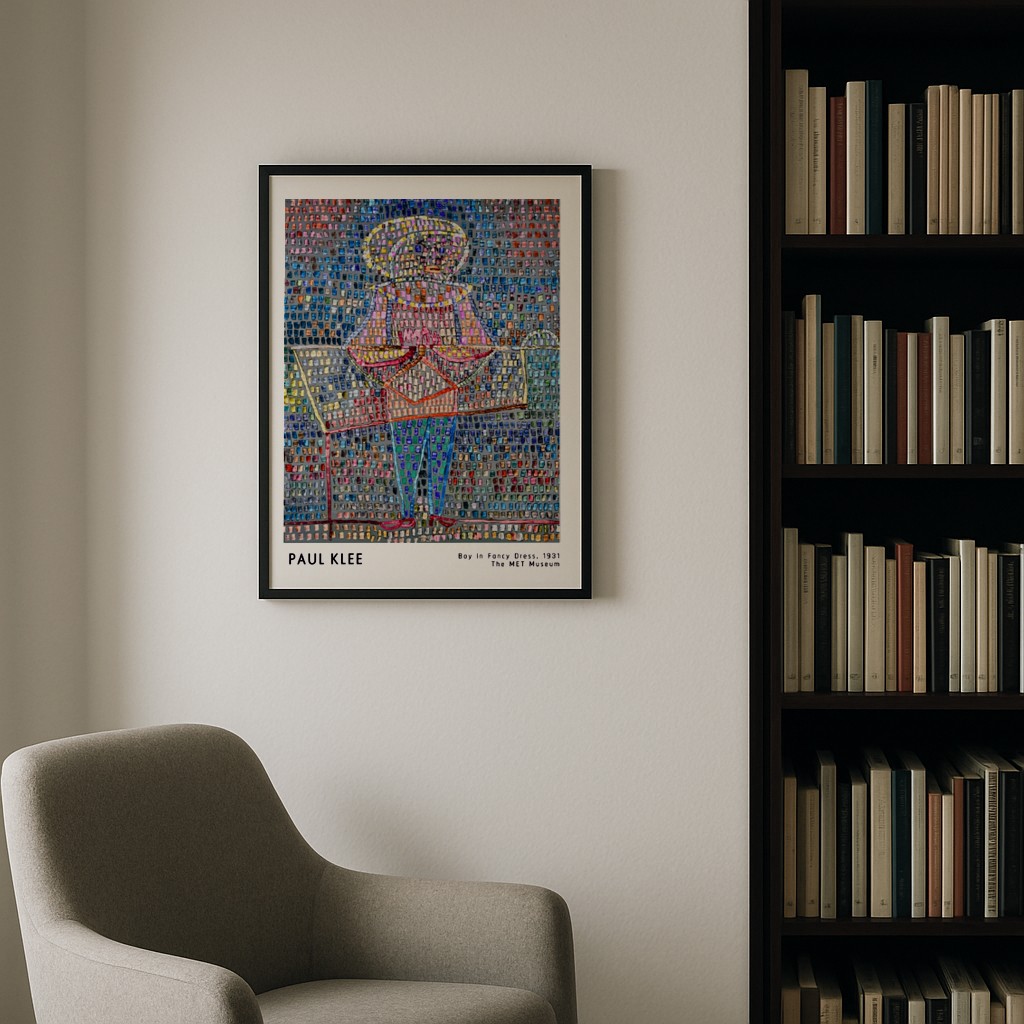

Obras como “Boy in Fancy Dress” ou “Witch With a Comb” mostram esse momento. A criança com traje de fantasia não é alegre; ela parece presa num papel. A feiticeira penteia o cabelo, mas o faz com uma expressão vazia, como um ritual mecânico. Essas imagens falam mais do inconsciente do que da aparência.

A viagem à Tunísia e o nascimento da cor (1914)

Em 1914, Paul Klee viaja ao norte da África acompanhado de dois amigos pintores: August Macke e Louis Moilliet. A Tunísia se revela como um divisor de águas. Se até então Klee era um artista do traço e do símbolo, ali ele descobre a cor como estrutura de linguagem. Ele mesmo escreve: “A cor e eu somos um. Eu sou pintor.”

O que o impacta não são apenas as paisagens, mas a intensidade da luz mediterrânea, os tons das construções islâmicas e o modo como o calor distorce tudo ao redor. Klee deixa de lado o contorno rígido e passa a usar manchas translúcidas para sugerir forma. Nasce o seu uso da cor como vibração interna.

Obras como “Colorful Architecture” e “Blossoming” registram esse momento. Não são retratos de lugares, mas composições cromáticas que ecoam a geometria local. A arquitetura não é pintada, é sentida. Cada cor pulsa como nota musical.

As figuras desaparecem, dando lugar a campos modulados, onde o espaço é sugerido por justaposição. A aquarela se impõe como técnica principal: fluida, leve, ideal para capturar luz que muda a cada instante.

A Bauhaus e a arte como sistema (1919–1931)

Após o fim da Primeira Guerra Mundial, Paul Klee se junta ao núcleo docente da Bauhaus, escola de vanguarda que buscava integrar arte, design e arquitetura. Entre 1919 e 1931, ele leciona teoria da cor, composição e forma, ao lado de nomes como Kandinsky e Walter Gropius. Esse ambiente intelectual rigoroso impulsiona uma nova fase: a arte de Klee se torna cada vez mais sistemática.

Agora, seus quadros são construídos com base em módulos visuais. O uso da geometria deixa de ser decorativo: torna-se método. A linha, antes carregada de humor e improviso, cede lugar a estruturas cuidadosamente equilibradas. Obras como “Composition With Figures”, “Rich Harbor”, e “Landscape With Poplars” funcionam como partituras visuais — cada cor, linha e ponto tem função específica dentro de uma lógica interna.

A técnica principal continua sendo a aquarela e o guache, mas aplicada com precisão quase matemática. Ele trabalha sobre papel colado em tela, usa régua, compasso, e varia intencionalmente a saturação das cores. Seus quadros não representam cenas, mas sistemas.

Apesar da racionalidade, suas obras mantêm um tom poético. Os títulos sugerem movimento, musicalidade, ou figuras abstratas como “Sings in Yellow”. A linguagem visual se aproxima da escrita — não para comunicar ideias explícitas, mas para construir atmosferas.

Exílio, repressão e a figura como signo (1933–1935)

Em 1933, com a ascensão do nazismo, Paul Klee é considerado “artista degenerado” pelo regime. Sua produção é retirada de museus alemães, sua posição como professor é revogada, e ele se vê forçado a retornar à Suíça com a família. Aos 54 anos, exilado, privado de prestígio e isolado, Klee entra em uma fase de contenção — tanto formal quanto emocional.

Essa mudança se reflete diretamente na sua obra. As composições se tornam mais sombrias, as cores menos vibrantes, os contornos mais rígidos. Mas, paradoxalmente, surge uma expressividade silenciosa. O traço grosso substitui a linha fluida da Bauhaus. A figura humana volta a aparecer, não como retrato, mas como símbolo. São máscaras, rostos imóveis, expressões suspensas no tempo.

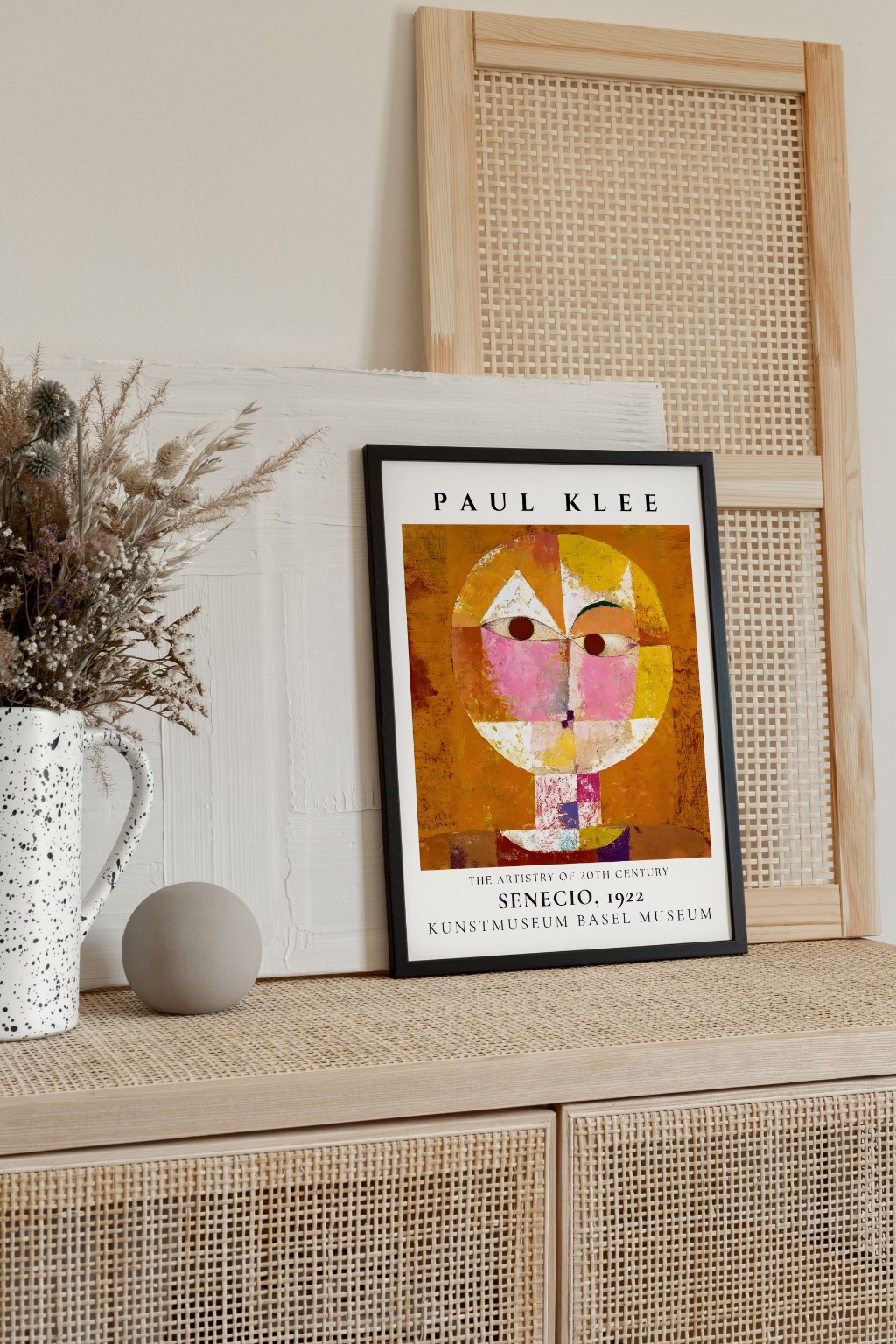

A obra “Senecio” exemplifica isso. Uma cabeça dividida em blocos cromáticos que não mostram emoção, mas sugerem arquétipos. Os olhos, fixos, parecem olhar para dentro, não para fora. Essa estética do signo — onde a figura humana é reduzida à essência formal — torna-se a marca dessa fase.

Klee já não tenta ensinar ou estruturar. Agora ele registra. Em tempos de censura e repressão, pinta o que não pode ser dito. Seus quadros dessa fase funcionam como registros visuais de uma identidade em suspensão — entre o real e o simbólico.

Doença, resistência e linguagem final (1936–1940)

A partir de 1936, Paul Klee começa a apresentar sintomas de esclerodermia, uma doença autoimune que afeta a elasticidade da pele e das articulações. Com o avanço da condição, ele perde mobilidade nas mãos e nos braços. No entanto, esse período marca o auge de sua produtividade: entre 1936 e 1940, Klee produz mais de 3.500 obras — sendo 1.200 apenas em 1939.

Essa explosão criativa não vem acompanhada de exuberância visual. Ao contrário, suas obras se tornam mais diretas, mais simbólicas e mais silenciosas. A linha é grossa, o gesto é essencial. Ele não tem tempo a perder com ornamentos. As figuras ganham contornos infantis, mas seu conteúdo é denso. A pintura se transforma em linguagem última — cada quadro é um fragmento da resistência íntima diante da morte.

Obras como “The Man of Confusion”, “Old Man Counting on His Fingers”, e “Angel Applicant” revelam esse ponto final. São seres solitários, estáticos, desprovidos de tempo. Não há narrativa, apenas presença. Os títulos são quase poemas: evocam estados emocionais profundos sem explicá-los.

A cor escurece, os fundos se achatam. Os anjos aparecem não como figuras religiosas, mas como símbolos de transição — entre a vida e o desaparecimento. Klee transforma a dor física em gesto puro. Sua arte, já sem corpo, resiste com espírito.

Técnica, legado e leitura contemporânea

A trajetória de Paul Klee não pode ser dissociada de seu método. Mais do que um estilo, ele desenvolveu uma gramática visual própria. Sua obra não se prende à reprodução do visível, mas à invenção de um vocabulário simbólico capaz de representar o que está além — pensamento, memória, música, tempo.

Técnica

Klee dominava a aquarela, o guache, o óleo, o pastel e a tinta esmaltada. Era meticuloso, mas experimental. Pintava sobre papel engessado, colado em tela, papelão ou madeira. Misturava técnicas para encontrar texturas específicas: superfícies porosas, camadas translúcidas, fundos manchados. Seus desenhos eram metódicos, com planejamento cromático baseado em princípios quase musicais — alternância de timbres, acordes, repousos visuais.

Seus quadros mais tardios têm a aparência de rascunhos, mas são construções rigorosas. O traço grosso, “infantil”, era resultado de um corpo limitado, mas de um intelecto plenamente ativo. A limitação física não o impediu de produzir, apenas transformou o modo como dizia.

Técnica e material

Klee trabalha com nanquim, lápis, aquarela e gravura em metal. Sua precisão no traço vem do rigor musical — cada linha tem ritmo e sentido. Ele usa o espaço de forma econômica: poucas figuras, nenhum fundo. A imagem flutua em branco, como uma nota em uma partitura silenciosa. Essa clareza o distancia dos expressionistas, mesmo quando compartilha a angústia.

Contemplação e estrutura simbólica

A arte de Klee nesse período não busca emoção direta. Ela convida à observação demorada. Os olhos não encontram perspectiva, mas estrutura. A criança mascarada, a feiticeira, os animais fantásticos: todos são arquétipos. O que parece inocente revela inquietação. A ausência de profundidade gera desconforto, como se estivéssemos olhando um fragmento de sonho ou uma lembrança distorcida da infância.

Essas imagens dialogam com o teatro de marionetes, com a máscara, com a caligrafia oriental. São formas de dizer sem falar. Klee constrói suas figuras como quem escreve um alfabeto desconhecido. Esse vocabulário simbólico será a base de tudo o que virá depois.

Legado

Klee influenciou profundamente a arte do século XX e XXI: da abstração lírica ao expressionismo contemporâneo, passando pela arte concreta e pelo design gráfico. Sua linguagem de sinais ecoa em artistas como Miró, Basquiat e nos códigos visuais de Paul McCarthy ou Cy Twombly.

Mas sua importância vai além da influência estética. Paul Klee mostrou que a arte pode ser sistema, poesia e resistência ao mesmo tempo. Que é possível transformar o gesto mínimo em um universo. E que, mesmo diante da limitação ou da exclusão, o artista pode insistir — traço por traço — em continuar dizendo.