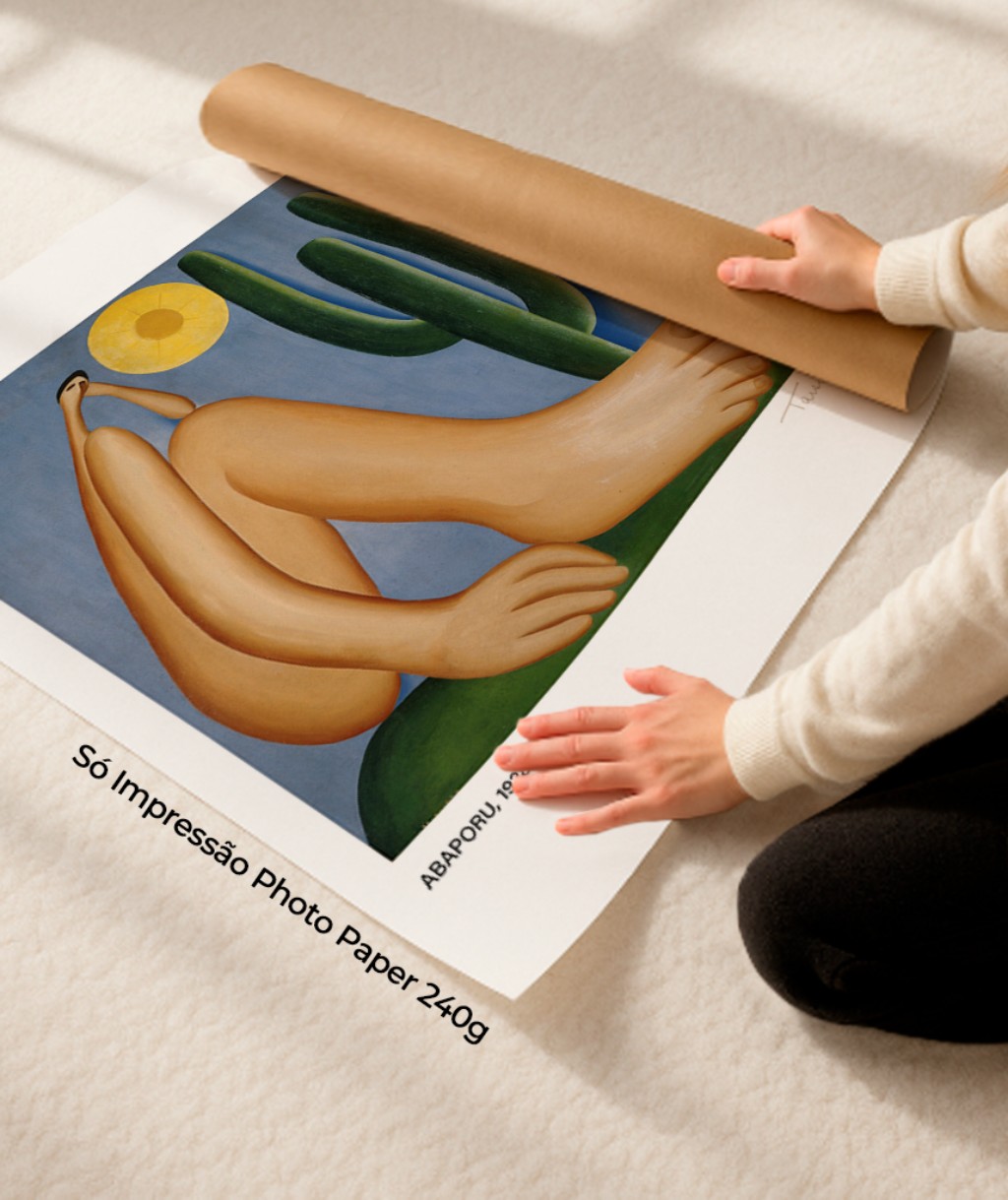

Quando a artista Tarsila do Amaral concluiu a pintura que viria a ser o ícone máximo do modernismo brasileiro, ela não estava apenas finalizando uma obra. Ela estava, em 1928, consolidando uma revolução cultural que começara anos antes, mas que atingia seu ponto de maior efervescência: o nascimento do Brasil moderno pela arte. A tela, batizada de Abaporu (do tupi, "homem que come gente"), não surge como um mero experimento plástico, mas como a síntese direta de um momento de intensa transição pessoal, intelectual e política na vida da pintora e no cenário nacional.

Tarsila já havia vivenciado sua fase Pau-Brasil, que celebrava a brasilidade com cores vibrantes e um lirismo ingênuo, mas agora mergulhava em um pensamento muito mais radical: o da antropofagia cultural. Ela não buscava mais apenas representar o Brasil, mas sim reinventá-lo pela imagem, propondo uma arte que fosse genuinamente nossa.

A Gênese Artística: Paris, São Paulo e a Construção do Olhar (1920–1927)

Para compreender o impacto de Abaporu, é essencial retroceder ao período de amadurecimento artístico de Tarsila. Entre 1920 e 1927, a artista alternou temporadas cruciais de estudo e vivência entre a vanguarda europeia e a realidade brasileira. Em Paris, ela se aprofundou nas técnicas do cubismo, frequentando ateliês de mestres e aprendendo a geometrizar o corpo, a quebrar a perspectiva tradicional e a utilizar a cor como linguagem emocional.

No entanto, foi em São Paulo que todas essas referências ganharam um sentido verdadeiramente autônomo. Tarsila soube adaptar os aprendizados europeus às cores, paisagens, crenças e ao cotidiano nacional. Esse processo foi intensificado por seu envolvimento com o intelectual Oswald de Andrade, uma figura central na articulação do modernismo brasileiro.

Juntos, formaram um núcleo estético e afetivo que tinha um objetivo claro: forjar uma arte brasileira que não fosse meramente europeizada, baseada no que eles chamavam de "alma nacional". Essa busca culminou na fase Pau-Brasil, na qual obras como Religião Brasileira (1927) traduziam o cotidiano com filtros de cor tropical e formas sintéticas. Era uma arte alegre e conciliadora, mas o cenário estava prestes a mudar, pedindo uma ruptura mais audaciosa.

1928: O Lançamento da Antropofagia e o Corpo Desproporcional

A ruptura chega em janeiro de 1928. Tarsila presenteia Oswald de Andrade com a pintura recém-finalizada que, pela força de sua estranheza e o nome impactante – Abaporu – se tornaria o motor de um novo movimento. O nome, “homem que come gente”, não era uma provocação vazia, mas a ideia-chave que Oswald rapidamente desenvolveria no Manifesto Antropofágico, publicado meses depois.

A obra e o texto seriam o marco simbólico de um novo e ambicioso projeto cultural: a Antropofagia. Essa filosofia propunha devorar o conhecimento e a técnica estrangeira (o que o Brasil tinha de melhor) para, então, digerir e regurgitar essa matéria em algo genuinamente nosso, original e com raízes primitivas.

Naquele ano, Tarsila estava em um momento de intensa efervescência. A relação com Oswald era apaixonada e, ao mesmo tempo, profundamente política, com discussões incessantes sobre arte, nacionalismo e a urgência de romper com padrões estéticos impostos pela Europa. Nesse contexto, a artista pintou a figura monumental e solitária de Abaporu, com seu corpo drasticamente desproporcional – o pé imenso, o braço alongado, a cabeça mínima. Ao fundo, um único cacto sob um sol escaldante, a síntese de uma paisagem árida e potente.

Essa deformação corporal não é um mero capricho formal, mas uma declaração estética e política profunda. Ela reflete a imagem de um Brasil que ainda rasteja, que ainda precisa "encontrar sua cabeça" (sua razão e identidade plena), mas que já tem os pés fincados no chão e braços longos para agarrar e agir. Ao inverter drasticamente as proporções, Tarsila rompe com a lógica clássica da arte acadêmica. O corpo europeu era sinônimo de racionalidade e harmonia; o corpo antropofágico, em contraste, é orgânico, instintivo, primitivo e visceralmente brasileiro.

O Legado da Imagem: Símbolo e Desafio (1929–Hoje)

Logo após o estrondoso lançamento do manifesto, a relação entre Tarsila e Oswald começou a se esfacelar, marcando o fim de uma era. A artista entrou em uma fase mais introspectiva, marcada por tensões políticas – com sua aproximação de movimentos operários – e afetivas. Sua arte passou a dialogar com o social, como visto em Operários (1933), mas o Abaporu já havia cumprido sua função inaugural: a de consolidar Tarsila do Amaral como a face mais potente e principal do modernismo nacional.

A pintura, que em sua estreia parecia isolada e estranha, rapidamente se tornou um símbolo inegável. Ela inspirou críticos, novos artistas e movimentos culturais, transformando-se no ícone máximo da identidade cultural brasileira. O pé exagerado, o cacto seco e o corpo curvo – cada elemento passou a ser lido como um gesto de nascimento cultural e uma afirmação de autonomia estética.

A força duradoura de Abaporu reside menos em sua técnica e mais em sua carga histórica e conceitual. É um quadro que só poderia ter sido concebido por uma mulher brasileira, formada nas vanguardas, no meio do furacão modernista de 1928. Tarsila usou a tela para condensar tudo que estava em ebulição: o amor e a ruptura, o nacionalismo e o primitivismo, a vanguarda e a busca por raízes.

Foi a partir dessa imagem bruta, solar e intensamente inteligente que o Brasil, pela arte, se reconheceu como capaz de produzir um modernismo não-imitativo. Ao criar o Abaporu, Tarsila do Amaral lançou um desafio que ecoa até hoje: como ser moderno sem deixar de ser profundamente nosso? A imagem do homem com o pé gigante segue nos lembrando que a verdadeira modernidade reside na capacidade de devorar o mundo para criar uma cultura com os pés fincados no próprio chão.