A Arte e a Cidade Moderna formam um binômio inseparável na história do século XX. O cenário das metrópoles, com seu ritmo frenético, a sinfonia dissonante de máquinas e a implacável geometria das novas construções, não se limitou a ser apenas um tema pictórico. Na verdade, a experiência urbana e a estética industrial se infiltraram na própria estrutura da produção artística. Artistas de vanguarda como Fernand Léger, Pablo Picasso, László Moholy-Nagy e Paul Klee reagiram a esse novo mundo, não apenas o retratando, mas transformando radicalmente a forma, a cor e a técnica. Eles encontraram na pulsante realidade da cidade um ideal de modernidade, erguendo uma nova linguagem visual.

Este ensaio mergulha na conexão indissociável entre arte e cidade moderna, desvendando como a estética da máquina e a geometria urbana foram internalizadas por quatro mestres da modernidade, cada um a seu modo, criando um universo de imagens que ainda hoje define a nossa percepção sobre o progresso e o fazer artístico. A leitura desses movimentos não é apenas uma revisitação histórica, mas um entendimento profundo de como a tecnologia e a densidade populacional se tornaram forças motrizes para a transformação estética.

Fernand Léger: Do Front à Geometria do Contraste Mecânico (1910–1930)

Para o pintor francês Fernand Léger, a imersão na cidade moderna de Paris, no início do século XX, foi um catalisador irreversível. Léger viveu em meio a canteiros de obras, ruas dominadas por bondes, trilhos de ferro e estruturas de andaimes, testemunhando em primeira mão a ascensão de uma civilização pautada na velocidade e na produção em série. Esse cotidiano turbulento e dinâmico impactou diretamente sua pintura, levando-o a abandonar o naturalismo em favor de uma estética puramente mecânica.

Por volta de 1910, fascinado pela lógica fria e eficiente das engrenagens fabris e dos motores, Léger iniciou uma fase marcada pelo uso sistemático de formas básicas e puras: cilindros, cones e linhas retas. Essa abordagem não era meramente estilística; era, segundo o próprio artista, uma "estética do contraste mecânico". A máquina, para Léger, não era uma vilã, mas sim a musa e a matriz de um novo lirismo, um reflexo do dinamismo da cidade moderna.

Sua obra, como evidenciado em Study For Le Disque (Estudo para o Disco), 1918, é a síntese desse impulso. Criada logo após sua experiência no front da Primeira Guerra Mundial, a tela se distancia de qualquer narrativa tradicional para mergulhar na geometria do movimento. Nela, discos concêntricos e formas circulares (evocando rodas, alvos e mecanismos de precisão) coexistem com blocos vibrantes de cor primária e linhas rígidas. O quadro não busca representar uma cena urbana, mas sim expressar seu ritmo interno: uma composição fragmentada onde as formas se intersectam com a lógica e a potência de engrenagens em ação.

Durante a guerra, Léger serviu como sapador, vendo de perto a eficiência e o terror das tecnologias industriais. Isso reforçou sua visão de que o artista moderno deveria dialogar com a máquina, e não rejeitá-la. Ao compor Study For Le Disque como se estivesse montando um mecanismo complexo, ele celebrava o maquinismo, internalizando-o como método. Léger transformou o ruído urbano e a estrutura tecnológica em uma harmonia visual de contrastes mecânicos, consolidando a Arte e Cidade Moderna como sinônimo de clareza e vigor.

Pablo Picasso: A Lógica Estrutural da Cidade Inscrita no Humano

Enquanto Léger celebrava a forma mecânica, Pablo Picasso desintegrava o espaço pictórico com a precisão de um engenheiro. O foco de Picasso, desde o início do Cubismo e em suas variações posteriores, era menos a máquina explícita e mais a lógica estrutural imposta pela cidade moderna. Sua arte passou a refletir o rigor e a reorganização implacável que transformavam Paris, onde o artista vivia, sob o projeto do Barão Haussmann, que substituía vielas medievais por grandes eixos urbanos perfeitamente planejados.

A influência da geometria urbana em Picasso é evidente na forma como ele aplica a fragmentação e a sobreposição não apenas a naturezas-mortas, mas sobretudo à figura humana.

Em obras como Portrait of Sylvette David, o rosto e o corpo da modelo são abordados com a rigidez da arquitetura. As superfícies da pintura, que deveriam ser curvas e orgânicas, são transformadas em planos de cor angulares e sobrepostos. É uma reengenharia do corpo: a cabeça, o pescoço e os ombros são tratados como blocos estruturais justapostos, lembrando as fachadas e quarteirões da metrópole. O fundo, com suas linhas retas e ângulos duros, reforça a ideia de que a figura habita um espaço construído sob a lógica geométrica e não o espaço fluido da natureza.

De maneira semelhante, em Femme au Chien, a figura é apresentada como uma montagem de planos em cores vibrantes, um desenvolvimento do Cubismo Sintético. O tratamento esquemático, onde a perspectiva é abandonada em favor de uma visão simultânea e frontal, reflete a maneira como o olhar moderno na cidade moderna é bombardeado por informações fragmentadas. A estética industrial se manifesta aqui como uma disciplina da visão, onde a figura é reconstruída a partir de elementos básicos e angulares, em consonância com a dureza e a eficiência visual da paisagem urbana.

A metrópole, portanto, estava na obra de Picasso não como representação realista, mas como modelo mental e princípio organizador. A fragmentação cubista era o eco da experiência urbana, onde o olhar é obrigado a processar múltiplos estímulos simultaneamente e onde as fronteiras entre interior e exterior se tornam fluidas. Picasso transformou seus retratos em cortes transversais de uma nova arquitetura visual, impondo a complexidade da cidade moderna como princípio compositivo.

László Moholy-Nagy: A Máquina Como Ética e Racionalidade Visual (1920–1936)

Movendo-se para o contexto alemão, encontramos László Moholy-Nagy, uma das mentes mais brilhantes da Bauhaus, que elevou a estética industrial ao patamar de uma filosofia. Para ele, o artista do século XX deveria ser, fundamentalmente, um "engenheiro visual". Moholy-Nagy foi o grande articulador da “nova visão”, um conceito que fundia fotografia, tipografia, design gráfico e pintura, refletindo a síntese exigida pela vida na cidade moderna industrializada.

Sua arte estava intrinsecamente ligada aos princípios que regiam as grandes cidades e as fábricas: clareza, função e racionalidade. Moholy-Nagy acreditava que a arte devia incorporar a estética industrial não só como tema, mas como uma ética de trabalho e criação. Ele se interessava em criar com os mesmos princípios que regiam a metrópole.

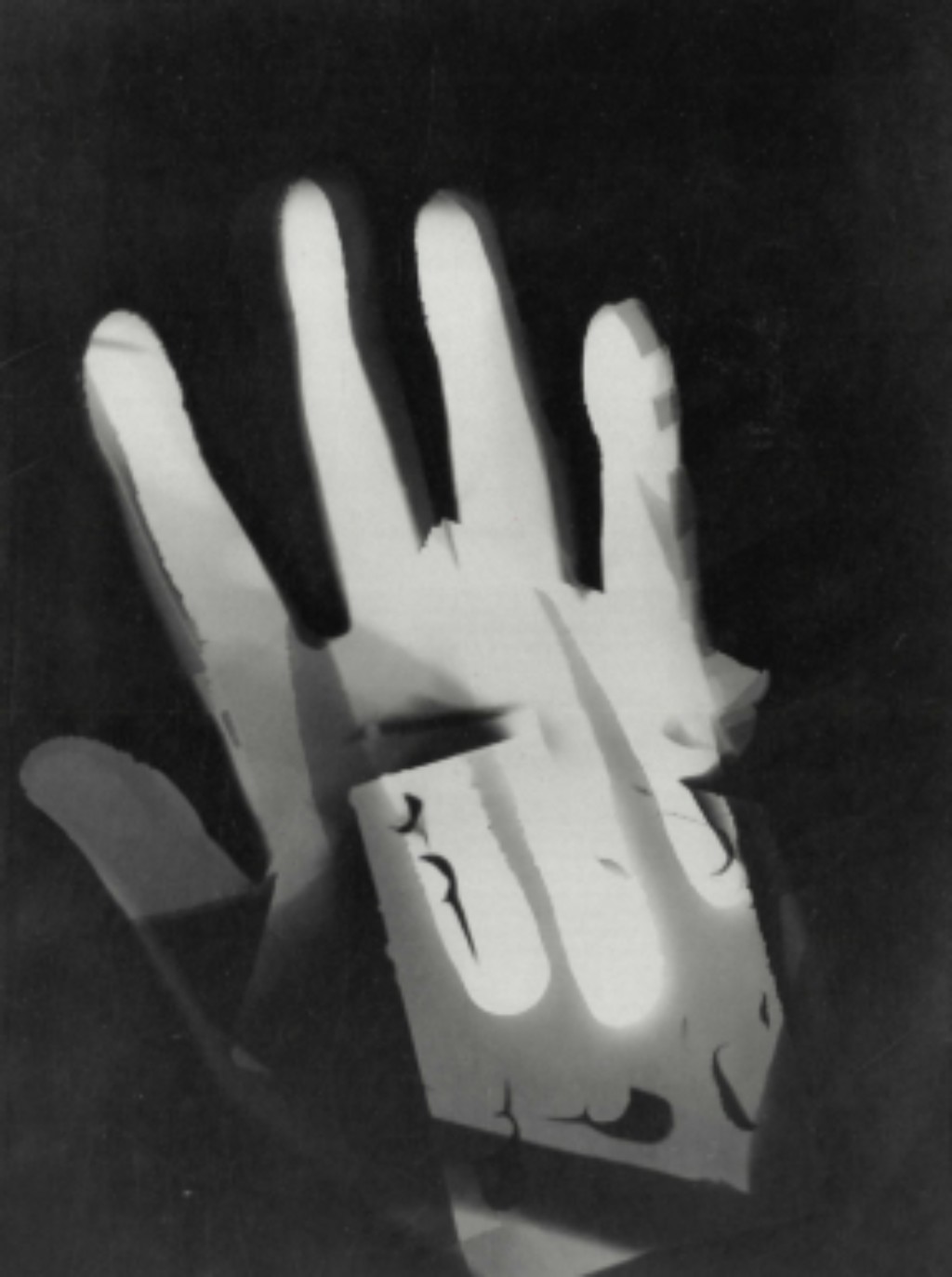

Seus célebres Fotogramas (produzidos entre 1922 e 1928) são um exemplo contundente. Neles, a sobreposição de sombras e objetos, produzida pela manipulação da luz sem câmera, cria composições que evocam a precisão dos mapas de metrô, o ritmo das fachadas industriais ou as grades de iluminação das fábricas. O uso de luz artificial e ângulos incomuns força o observador a adotar a lógica fria e calculada da produção fabril, transformando a arte em um exercício de racionalidade visual. O desinteresse pela representação tradicional da paisagem urbana é a chave: a Arte e Cidade Moderna se encontram no método, e não no motivo.

A fusão entre arte e design alcançou um pico pedagógico quando Moholy-Nagy migrou para os Estados Unidos, fundando a New Bauhaus em Chicago (1937). A cidade, nesse ponto, não era apenas inspiração; ela moldava a própria maneira de ensinar arte: com método, precisão científica e total adaptação à tecnologia. A arquitetura racionalista da metrópole se tornava, assim, a base para uma educação artística voltada para o futuro industrial, ligando o design à função, tal como as engrenagens da cidade moderna.

Paul Klee: A Cidade Como Organismo Gráfico e Ritmo Intuitivo (1914–1930)

Se Léger viu a cidade como máquina e Moholy-Nagy como sistema funcional, Paul Klee a percebeu como um organismo gráfico e uma fonte inesgotável de símbolos e metáforas rítmicas. Klee, que também lecionou na Bauhaus ao lado de Moholy-Nagy, abordou a geometria urbana de uma forma singularmente poética e introspectiva, mais próxima da intuição do que da rigidez industrial.

Sua sensibilidade para a estrutura urbana foi aguçada em 1914, durante uma viagem à Tunísia. Ali, ele se deslumbrou com a complexidade labiríntica e a geometria dos centros urbanos árabes — ruas sinuosas, planos sobrepostos, a altura dos minaretes. Esse olhar se consolidou nas décadas seguintes, permeando sua obra produzida no ambiente racional da Bauhaus (1921–1931).

Klee desenvolveu uma linguagem gráfica que mimetiza mapas, grades e plantas urbanas. Em obras como Colorful Architecture (Arquitetura Colorida), os blocos de cor e as formas em telhados e janelas se organizam de forma modular. A cidade moderna deixa de ser um mero cenário para se tornar um sistema visual que se auto-replica em padrões rítmicos. O quadro utiliza cores vibrantes e formas simples para criar uma geometria urbana lúdica, onde os planos de cor se justapõem como casas em um assentamento visto do alto. É o aspecto de modulação da arquitetura urbana, presente nas cidades de Haussmann ou nos novos projetos de habitação, que ressoa na sua arte.

Para Klee, a metrópole era tanto um sistema externo quanto um estado de espírito. Em contraste com a rigidez purista de Moholy-Nagy ou a celebração mecânica de Léger, ele criava cidades imaginárias, feitas de intuição e pulsação interior. No entanto, mesmo em sua abstração mais lírica, a lógica da urbanização estava presente: a repetição de módulos, a modulação de planos e a noção de escala. Klee mostra que a Arte e a Cidade Moderna podiam conviver em um espaço de abstração sutil, onde a geometria urbana se transformava em uma partitura gráfica para a alma, um eco da grade de planejamento que regia o desenvolvimento das grandes capitais.

A Conclusão Geométrica: A Cidade Como Motor e Estrutura da Vanguarda

A Arte e Cidade Moderna foram, em suma, faces da mesma moeda no início do século XX. O barulho das fábricas, os trilhos, a verticalidade dos edifícios e a geometria das novas avenidas se tornaram os pilares conceituais de um novo fazer artístico. Artistas de vanguarda como Léger, Picasso, Moholy-Nagy e Klee não fugiram dessa realidade: eles a abraçaram e a desconstruíram.

Da estética industrial e o ritmo do contraste mecânico de Study For Le Disque em Léger, à desintegração estrutural da figura humana em Picasso; da ética funcionalista de Moholy-Nagy à poética dos mapas gráficos de Klee, a geometria urbana provou ser a matéria-prima perfeita para a vanguarda artística. A Arte e Cidade Moderna não apenas dialogaram; elas se fundiram, criando um legado visual que continua a nos ensinar sobre a relação entre o homem, a tecnologia e a forma. A metrópole não foi apenas pintada; ela se tornou o método, a estrutura e, finalmente, o espírito do modernismo. Este movimento de internalização da lógica urbana e industrial não apenas mudou a arte, mas forneceu as ferramentas conceituais para que os artistas pudessem navegar e expressar a complexidade do século que se iniciava